Negócios indígenas fomentam economia distributiva, mas ainda encontram pouco espaço

Há alguns preceitos no modo de viver indígena que permanecem mesmo após 525 anos de contato com o homem branco. O respeito à Terra. A manufatura do sagrado. O compartilhamento. Por isso, o espaço de venda, o trânsito de pessoas e o contato com os consumidores são importantes nessa relação de troca. E na contramão de uma busca incessante pelo lucro, a economia, neste caso, é distributiva, não acumulativa.

“A ideia que temos sobre consumo é diferente de simplesmente dar o dinheiro, levar o produto e ir embora. Envolve conversa, compartilhamento de tempo, significado. É importante fazer do consumo um ato maior do que algo automático, isso ajuda a torná-lo mais consciente. O contato com o consumidor é importante. A gente escuta a história das pessoas, elas vêm falar de seus ancestrais, dizem ‘eu conheci isso por causa da minha mãe, da minha avó, que era indígena’. Então, a pessoa que compra se lembra daquele dia, de quem vendeu para ela, daquela história”, ilustra a socióloga e mestra em Estudos da Ocupação, Avelin Kambiwá.

Para além do momento da compra, que é ressignificado, a renda volta para a aldeia de onde saiu o produto. E é distribuída. “Na hora de produzir as peças na aldeia, ninguém produz sozinho. As mulheres, principalmente, se sentam em roda e passam a tarde produzindo, a gente trabalha muito. No povo Kambiwá, por exemplo, a gente mexe muito com a palha, então há uma grande quantidade de cestas saindo da aldeia e indo para Belo Horizonte. E todo mundo sabe quem fez, quem estava trabalhando. Todos recebem o dinheiro das vendas”, conta.

O espaço, no entanto, é cada vez mais restrito. Em Belo Horizonte, o único local dedicado a essa população, atualmente, é no chão da avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, e somente aos domingos, durante a Feira de Artes, Artesanato e Produtos de Variedades (a Feira Hippie).

“Depois de muita luta, conseguimos legalizar a presença indígena ali na Feira Hippie, em frente ao Parque Municipal, mas ainda não é um espaço adequado. Não temos barracas, então a gente fica no chão. É uma forma tradicional, mas a gente queria poder ter as barracas, afinal, toda tradição é dinâmica. Não é bom ficar somente no chão, porque, muitas vezes, isso limita inclusive o tipo de artesanato que expomos. É ruim também para as pessoas idosas, que têm dificuldade em se agachar para olhar as peças, ou para pessoas com locomoção mais restrita”, explica.

Há dois anos, Avelin ajudou a criar a Expo Abya Yala, primeira exposição de arte e artesanato indígena da cidade. Inicialmente na praça Afonso Arinos, perto do Parque Municipal, a feira foi movida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para a rua Carijós, também no Centro de BH, no entorno da Praça Sete.

“E ali o consumidor não consegue ficar tranquilo por conta da falta de segurança no local, fora a sujeira na rua. As pessoas se sentem intimidadas, não podem ter um momento de lazer. Porque a compra também é isso, é a cultura agregada, os valores que estão ali. As pessoas gostam de conversar, entender de onde veio aquela peça, o significado. Coisa que na Carijós não é possível, é sempre na correria. Já na Afonso Arinos, onde era antes, as pessoas passavam com mais calma, parece que há menos essa urgência do tempo. Principalmente na hora do almoço, que a pessoa almoça com calma e se senta na praça. Então, até voltarmos a ter um local adequado, a feira Abya Yala está paralisada”, detalha.

A artesã peruana Sílvia Uchoa, que atualmente expõe seu trabalho na Feira Hippie e também participava da Abya Yala na Carijós, lembra que já teve prejuízo no local: “Eu fui roubada duas vezes ali. Em uma delas, levaram um cocar”.

O único local que restou, conforme colocado por Avelin e nas condições descritas, foi a Feira Hippie aos domingos, e feiras pontuais pela cidade, de forma itinerante.

A PBH informou, por sua vez, que realizou, em 2024, por meio de edital, “o cadastramento dos artesãos que comercializavam os produtos na antiga Feira Abya Ayala, para que pudessem expor peças e objetos artesanais em uma Mostra, que funcionou na Praça Sete durante o ano passado. No fim de 2024, as próprias lideranças indígenas decidiram interromper a comercialização no local. Desta forma, a Prefeitura, em acordo com o grupo, não renovou o cadastramento”.

A administração municipal também respondeu que há “um espaço para exposição e comercialização de peças e objetos artesanais indígenas nas Feiras da Economia Popular Solidária, promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, e alguns outros espaços pontuais espalhados pela cidade, mas fora da região Central, que concentra maior fluxo de pessoas.

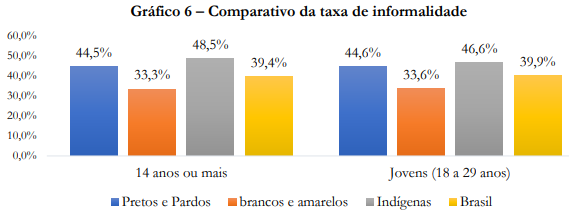

Indígenas têm a maior taxa de informalidade do País

O problema não é pontual, é nacional. Há poucas oportunidades no mercado formal para a população indígena, e a informalidade acaba sendo a principal forma de sustento.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não tem dados recentes sobre ocupação e renda dos povos indígenas, mas a pesquisadora da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre) Janaína Feijó analisou os microdados de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua). Ela mostra que a população indígena tem as maiores taxas de informalidade e de desocupação do País.

“É uma taxa bem mais elevada que a de pretos e pardos, e ainda mais que a de brancos e amarelos. Lembrando que estamos tratando de dados sobre a quantidade de pessoas que estão buscando emprego em relação à força de trabalho disponível. Ou seja, são pessoas aptas ao trabalho que já foram no mercado procurar emprego e não conseguiram”, explica.

A taxa de informalidade na população indígena de 18 a 29 anos é de 46,6%. A de pretos e pardos nessa mesma faixa etária é de 44,6%. E a de brancos e amarelos, 33,6%. São considerados informais os trabalhadores sem carteira assinada, os trabalhadores auxiliares e os por conta própria, e inclusive os empregadores sem CNPJ.

Já os indígenas que têm uma ocupação formal de trabalho somam cerca de 202 mil indivíduos, contrastando significativamente com outras parcelas da população: pretos e pardos formalizados somam 29,934 milhões, e brancos e amarelos, 29,970 milhões.

A renda habitual dos trabalhadores indígenas também é inferior à renda do restante da população. Jovens de 18 a 29 que fazem parte dessa população e trabalham na informalidade ganham, em média, R$ 1.055 por mês. A média nacional é de R$ 1.902.

“A gente observa que, nessa população, um dos principais indicadores do mercado de trabalho, que é a taxa de participação, ainda é muito inferior aos demais grupos. E a taxa de desocupação é influenciada pela dinâmica local, onde os indivíduos estão inseridos. Ou seja, a localidade vai ser determinante para os seus cidadãos conseguirem mais emprego e mais qualidade de vida. Então, muitas vezes, esses indígenas estão afastados dos grandes centros urbanos, o que dificulta essa busca”, detalha a pesquisadora.

Outro fator determinante é a escolaridade, ainda que 85% da população indígena brasileira seja alfabetizada. “Mas o diploma é um importante sinalizador para o mercado de trabalho. Embora muito se tenha conseguido fazer para melhorar essa questão de acesso aos serviços públicos, como na educação e na saúde, os indígenas ainda se deparam com dificuldades adicionais em relação à população de pretos e pardos, por exemplo. E na comparação com os brancos, há ainda uma diferença expressiva e uma marca da desigualdade social brasileira. É uma população que, em média, é menos escolarizada que outros grupos. Apenas 15% têm o ensino superior completo, enquanto a média nacional é de 25%”, explica.

A especialista lembra, ainda, que os povos indígenas fazem parte da população mais vulnerável. “E são essas populações que tendem a ser as primeiras a sofrerem com choques adversos na economia. E quando a economia vai bem, os efeitos são mais lentos para elas”, conclui.

Autonomia financeira e políticas públicas são o caminho

Outro fator que empurra os povos indígenas para situações precarizadas de trabalho é a falta de acesso a oportunidades. “Estamos em um mundo onde as redes de contato são muito importantes. Muitas vezes, as oportunidades de emprego não são conhecidas e não são preenchidas porque o trabalhador simplesmente não consegue identificar que elas existem”, explica Janaína Feijó.

Nesse sentido, ela acredita que políticas de mediação de emprego, principalmente, do primeiro emprego, podem ajudar o empregador a encontrar o empregado.

“O governo federal, por meio de diversas medidas, tem buscado formalizar os pequenos negócios, justamente para fazer com que eles sejam menos vulneráveis ao fornecer cobertura previdenciária. Para que eles possam chegar à velhice e se aposentar. Por isso é tão importante entender quais deles e quantos estão nessa condição de informalidade, sem qualquer seguridade social”, conclui.

Para Avelin Kambiwá, é preciso organizar-se para conseguir acessar formações, editais e verba. “Agora, não vamos conseguir viver sem o dinheiro, isso é um ponto vencido pra gente. Então, se conseguimos, por exemplo, criar pequenas empresas com CNPJ, entrar em editais da prefeitura e acessar o dinheiro público para criar nossas próprias organizações e associações de artesanato, isso já facilita as coisas”, observa.

E também possibilita, segundo ela, que os produtos indígenas cheguem a um preço justo nas lojas. “Se não, as pessoas não indígenas compram os produtos por uma mixaria na aldeia e vendem muito mais caro num centro urbano. Tem várias lojas, muito chiques inclusive, que comercializam assim o artesanato indígena. É preciso cortar esse atravessador, ter acesso à documentação, CNPJ e uma associação organizada. Mas como faz isso? Como nos organizamos nos termos da lei para receber, por exemplo, emendas parlamentares para povos indígenas?”, questiona.

E responde: “É muito difícil ter acesso a recursos. Normalmente, quem acessa doações grandes, que vêm do exterior, por exemplo, são as organizações que quase não têm contato com os povos indígenas, que são justamente quem protege a natureza, as florestas, os biomas. É preciso haver uma formação nesse sentido, para editais, por exemplo, ou uma assistência jurídica”.

* Essa reportagem é a segunda de uma série de três matérias.

- Leia primeira reportagem aqui: Empreendedorismo indígena: entre a aldeia e a cidade, povos originários buscam autonomia

- E a terceira, aqui: COP 30: a relação entre a emissão de carbono e os povos indígenas

Ouça a rádio de Minas